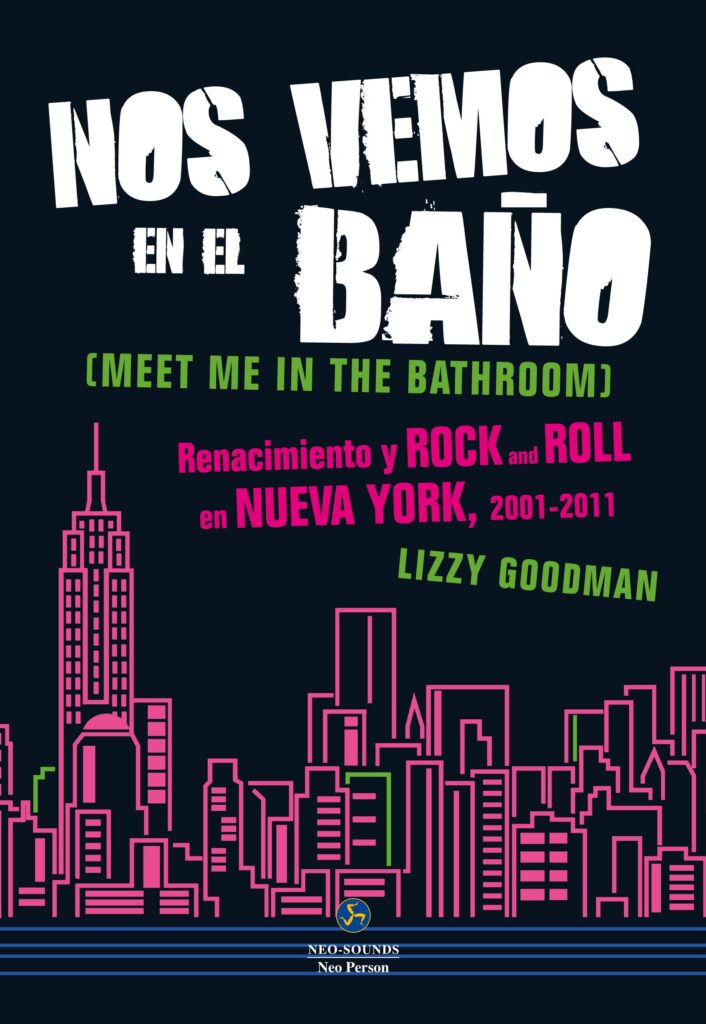

Durante los últimos años del siglo XX, la ciudad de Nueva York quedó excluída del mapa mundial del Rock que importa. La escena punk que se formó en torno al CBGB era solo un recuerdo cada vez más lejano, y después de eso no había surgido ninguna otra escena que mereciera tal nombre (si no se tienen en cuenta estilos como el hardcore o el hip hop, claro). Sin embargo, en el año 2001 la cosa se dio la vuelta. El súbito éxito planetario de The Strokes y de un puñado más de bandas puso de nuevo la ciudad en el foco de atención internacional. Bien, pues Lizzy Goodman ha entrevistado de forma exhaustiva a algunos de los protagonistas de todo aquello y a partir de esas conversaciones ha dado forma a Nos vemos en el baño (Meet Me in the Bathroom): Renacimiento y rock and roll en Nueva York, 2001-2011, de Lizzy Goldman (Editorial Neo Person, 2018), un repaso coral a las entretelas de esta historia al que no le he encontrado especial gracia.

“Se dice que Black Flag se subieron a una furgoneta y trajeron el punk rock al mundo. Bien, pero los Strokes se subieron a un autobús y se dedicaron a diseminar el “rollo de ciudad” por el planeta. Junto con Internet, lo estaban cambiando todo, no solo la música. Estaban cambiando actitudes. Los Strokes hacían que Nueva York viajara con ellos” (…) “The Strokes crearon el cianotipo de la imagen internacional del hipster: vaqueros pitillo y cazadora de cuero. A eso puedes añadirle un bigote o una camisa de franela, pero la base es siempre la misma”.

A grandes rasgos, las conversaciones de las que se compone el libro giran en torno al estallido del fenómeno The Strokes y las bandas que surgieron de su onda expansiva, como The Hives, The Vines, Franz Ferdinand o The Libertines; las otras caras del retorno al rock, como el artpunk de Yeah Yeah Yeahs, el post punk de Interpol, el enésimo revival garagero de The White Stripes, el antifolk de The Moldy Peaches, o la el rock de estadios con Kings of Leon o The Killers; y la ruptura conceptual, los collages sonoros y el baile sin complejos que trajo el sello DFA Records y sus grandes figuras como The Rapture, Juan MacLean y LCD Soundsystem. Vamos, buena parte de la plana mayor del indie rock que animó muchas de las fiestas que me tiré durante la primera década del siglo XXI.

Como es habitual en las recopilaciones de testimonios orales, Nos vemos en el baño pasa de largo sobre los asuntos estrictamente musicales y se centra, por un lado, en la descripción de personajes y de las relaciones personales entre los implicados y, por otro, en la descripción del entorno social y cultural en el que estos se manejan. Por desgracia, el libro no brilla en ninguno de estos dos aspectos.

Muy pocos de los sujetos que intervienen en estas páginas se ven caracterizados de manera definida. Entre todos destaca James Murphy de LCD Soundsystem, que queda como un maniático al que ninguno termina de soportar. También Ryan Adams, que sale retratado como elemento disruptivo que lleva por el mal camino a quienes se acercan a él. Quizás Karen O de los Yeah Yeah Yeahs, que se esfuerza en convertirse en un híbrido hipsterizado entre Patty Smith con Wendy O. Williams. Y ya.

El resto de individuos funcionan como bustos parlantes. Sus palabras podrían atribuirse a cualquier otro personaje sin que el sentido de lo que se cuenta sufriera ninguna variación. Sus opiniones y su forma de comportarse son perfectamente intercambiables. Ni siquiera se encuentran grandes diferencias en cuanto a sus preferencias musicales. ¿Cuántos de los entrevistados mencionan su pasión adolescente por Guided by Voices y/o por Nas? Al final, cuesta identificar a bastantes de ellos por algún rasgo más que por los comentarios sobre el tipo de ropa que suelen vestir.

“Si te gustaba la música inteligente y con estilo, lo más probable era que te gustaran ambos grupos” (The Strokes e Interpol)

En cuanto al entorno, a lo largo de las páginas se describen los espacios concretos en los que se desarrolló la movida neoyorkina: las salas de conciertos, los clubs, los apartamentos compartidos y el resto de antros. También se comenta el marco social a un nivel más amplio: la expansión de internet y la proliferación de los chats, los blogs y los sitios de descargas; el colapso de la vieja industria discográfica; el proceso de gentrificación de Nueva York; los atentados del 11 de septiembre de 2001…

En cualquier caso, la mayoría de los personajes circulan por estos lugares y por estas situaciones como si fueran meros invitados. Actúan como peleles que ascienden y caen impulsados por fuerzas ajenas, mientras la industria del entretenimiento, la ciudad y sus fans se mantienen todo el tiempo inalterables. No parecen interesados en gran cosa aparte de estar guapos, follar a todas horas, drogarse mucho y molar a tiempo completo. Son pocas las ocasiones en las que algo relevante sucede como consecuencia de la intervención de alguno de los protagonistas. De hecho, unos cuantos vivieron el 11S desde las azoteas de sus casas, a pocas manzanas del World Trade Center y, según lo cuentan en el libro, su reacción se quedó en decir qué fuerte lo que acaba de pasar.

“Todos procedíamos de barrios residenciales, de familias de clase media y sentíamos aprecio por la cultura pop”

Ni siquiera en los pasajes dedicados al vil cotilleo he encontrado demasiadas sorpresas: cuando los protagonistas se encuentran en el baño no hacen nada distinto a lo que todos esperan que vayan a hacer… e incluso menos. Por sí misma, la rutina cocaína + promiscuidad heterosexual + dinero a raudales no da para grandes sorpresas. Además, cuando surge cualquier tensión grave se puede solucionar recurriendo al mullido colchón económico familiar con el que cuentan casi todas las bandas. Si en algún momento los implicados se vieron envueltos en situaciones más jugosas que las que se exponen en el libro (y estoy seguro de que sí que las hubo), alguien se las está callando. Pero lo que se ha plasmado en estas páginas no destacaría entre las exclusivas de una tarde cualquiera en Sálvame.

De vez en cuando alguna anécdota ha conseguido hacerme arquear las cejas, como las 30 rayas que le prepararon a James Murphy por su 30 cumpleaños, el tío de The Vines liándola parda en directo en el programa de David Letterman o Karen O a punto de matarse al caer desde un escenario. Pero destellos de este tipo pierden su gracia enterrados entre interminables cenas de lujo con ejecutivos de discográficas, negociaciones entre artistas y sus propios managers, unboxing de material promocional en la redacción de cualquier revista, ratos muertos en habitaciones de hotel, o discusiones estériles dentro del estudio de grabación.

En fin: casi 700 páginas son una exageración cuando hay tan poca cosa relevante que contar. Aunque tampoco parece que Lizzy Goodman haya encontrado la manera de explotar su crónica o, al menos, de meter la tijera en los pasajes anodinos que campan por casi todos los capítulos.