La semana pasada volví a acercarme al BIME pro, la feria profesional de la industria de la música que se celebra por tercer año en el BEC de Barakaldo. Un lugar donde reencontrarse con amigos y compañeros, establecer contactos y alianzas, y ponerse al día de las novedades del mundillo. Todo ello, eso sí, en medio de un ambiente de ostentación y derroche que consigue que uno se sienta como si hubiera vuelto el año 2002, cuando la industria aún nadaba en la ambulancia y creía que el top manta era el único riesgo en el horizonte.

Una vez más, la mayoría de las ponencias a las que he asistido me han parecido flojillas. Más bien han funcionado como excusa para rellenar una programación en la que lo más importante es poner cara y pasar tu contacto a algún colega o quién sabe si a alguna personalidad relevante. En la mayoría de los casos, la dejadez y el poco mimo con que se han preparado estas intervenciones hace difícil que alguien mínimamente conectado con el mundillo descubra nuevas ideas. Por el contrario, la repetición de ciertos latiguillos en estas charlas termina por dejar al descubierto atavismos e inercias casposas propias de un mundo carcamal que nada tiene que ver con la aparente modernidad que envuelve la industria musical.

Por ejemplo, dentro de la sección Congreso de Festivales he escuchado varias ponencias acerca de la relación entre artistas y fans: cómo reconocerlos, cómo engancharlos y cómo conseguir que la relación con estos últimos sea lo más fructífera posible para las estrellas y para sus patrocinadores. En fin, lo que en la jerga técnica viene a denominarse fan engagement. Algunas marcas presentaron novedosas herramientas con las que medir y explotar el vínculo con los fans, y otros especialistas hablaron sobre cómo interpretar la información que proporcionan dichas herramientas. En la mayoría de los casos que se presentaron, ese conocimiento de los fans se realiza a través de métodos puramente cuantitativos; esto es, a base de transformar a las personas y sus acciones en números susceptibles de ser manipulados y estudiados a través de estadísticas. Algo que a día de hoy parece más sencillo que nunca, dadas las infinitas interacciones que realizamos en nuestra vida cotidiana con todo tipo de cachivaches informáticos que registran cada cosa que hacemos, y la moda de los llamados análisis Big Data.

Sin embargo, el comportamiento humano es demasiado complejo e imprevisible como para sacar conclusiones fiables únicamente a través de los fríos números. Dentro de la investigación social, este tipo de estudios (las investigaciones de tipo cuantitativas) son los más baratos y los que permiten presentar informes de forma más rápida. Pero estos suelen presentar todo tipo de sesgos e imprecisiones si no se complementan con estudios de tipo cuantitativo que den profundidad a los resultados. Claro, se trata de estudios más lentos y costosos de realizar, pero que evitan que la investigación se quede en una proyección de los prejuicios o los deseos del investigador. Pero, después de lo escuchado estos días, no parece que haya muchos dispuestos a meterse en semejantes embrollos.

En estas ponencias también se repitió de forma recurrente la idea de la música como un simple instrumento capaz de generar consumo. En este sentido, los festivales de música funcionan como un campo de pruebas en el que es posible rastrear cada movimiento que un asistente realiza en su interior, dentro de la corta lista de opciones de desplazarse y ser explotado económicamente que va a encontrar allí. Con los cacharros disponibles en la actualidad es relativamente sencillo saber cuándo una persona se acerca a la barra, al baño o a los stands que regalan chorradas promocionales. Al fin y al cabo, la pulsera que se le coloca al entrar al recinto festivalero no es tan distinta de las anillas que se colocan a las reses para identificarlas cuando entran a formar parte del redil.

Pero, volviendo con el tema de la medición cuantitativa y cualitativa, el tipo de datos que se toman en estos entornos se dejan bastantes factores por el camino. Mismamente, se obvia que un individuo no actúa de igual manera cuando se encuentra solo que cuando forma parte de un grupo. Y también que las personas se comportan de manera diferente a la habitual cuando saben que alguien les está observando.

A menudo me queda la sensación de que esta forma de abordar estudios no solo responde a un afán por abaratar costes, sino también a un sentimiento de diferencia entre nosotros (los profesionales) y ellos (los que vienen a que les saquemos el dinero). Algo que nace de una incapacidad para abordar el conocimiento (o más bien el desconocimiento) de la vasta extensión de la diversidad del comportamiento humano. O, dicho de otra forma, de no entender que no toda la gente es igual. Y estoy seguro de que también tiene que ver con un cierto pensamiento totalitarista.

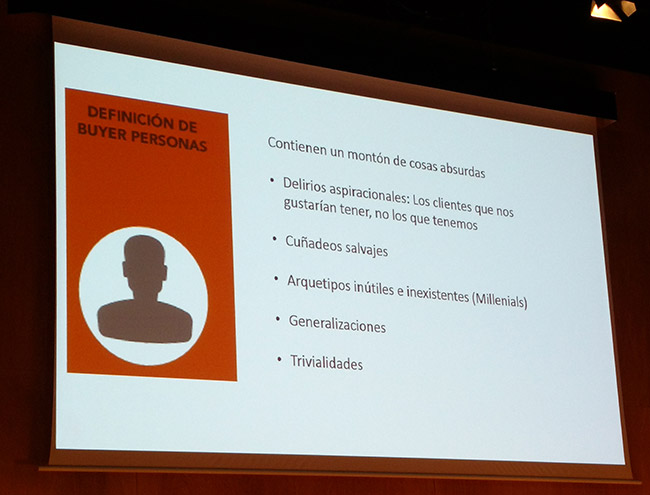

Una de los esquemas que expuso Javier G. Recuenca en su intervención en BIME pro.

Por todo esto me gustó la breve intervención que hizo Javier G. Recuenco, quien repasó algunos de los vicios e imprecisiones que aparecen cuando se reduce la complejidad del comportamiento humano a las escasas y cuadriculadas posibilidades que ofrecen muchas de las herramientas de medición en las que se basan los estudios actuales. Y habló sobre estas cosas vestido con la camiseta oficial del concierto de despedida de Motley Crüe en Los Ángeles, como forma de recordar a todos que, además de profesional del marketing, también es un fan que siente y vive la música.

Pero bueno, más allá de todo esto, un año más salgo del BIME con el susto de contemplar cómo la industria musical (y la industria cultural en general) funciona como un mero sacacuartos que se apoya en la concepción de cultura como ocio de tipo elevado: la cultura entendida como entretenimiento que sirve para despejar la mente después de jornadas de trabajo extenuantes, siempre que el salario permita acceder a este tipo de lujos. Dentro de esta idea, el individuo pasa a ser un objeto pasivo cuya única función es la de escoger qué va a consumir de entre la limitada gama de opciones que se le ofrecen.

De esta forma se olvidan todas las opciones de participación y creación de cultura popular que se plantearon desde la aparición del rock’n’roll a mediados del siglo XX. A partir de ese momento, un fan podía buscar a otros fans, quizás unirse a ellos y crear un club de fans, difundir el culto al artista (o el rechazo al artista) a través de fanzines (¡y blogs!), organizar conciertos, montar distribuidoras, investigar sobre grupos parecidos, montar bandas inspiradas en aquello de lo que se es fan… en fin, vivir la música como una herramienta de construcción del individuo y de la sociedad. Y crearla y usarla sin pedir permiso a la gran industria de la música.

El que pase por alto todas esas cosas, nunca se enterará de nada.

Da gusto leerte

¡Muchas gracias, Tano!

Pingback: El enemigo conoce al sistema, de Marta Peirano - Spam de autorSpam de autor